之江实验室牵头组建我国首个整轨互联太空计算星座

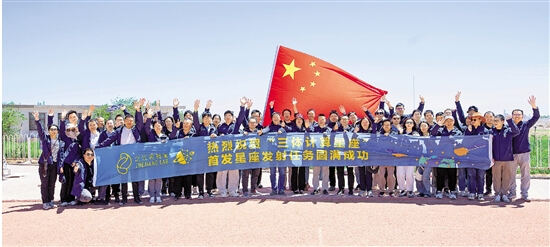

浙江在线5月17日讯(记者 何冬健 林辰辰)5月14日中午,长征二号丁运载火箭搭载着“三体计算星座”首批12颗计算卫星在酒泉卫星发射中心成功发射,标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。这一引发广泛关注的突破性成果背后,便是浙江的创新势力。

“人工智能不能因为缺失算力而缺席太空。”在“三体计算星座”指挥控制大厅,这句醒目的标语对面,之江实验室团队忙碌着。

“三体计算星座”由之江实验室牵头,首批12颗计算卫星遥测数据顺利回传后,团队又马不停蹄投入到后续的研发工作中,确保卫星组网、在轨任务等顺利执行。

太空计算星座,这一想法看上去异想天开,却来自之江实验室多年来对“智能计算”这件事的执着。

通常,卫星把接收到的数据传回地球,再由地面数据处理中心对数据进行解析,被称为“天感地算”。这种模式受带宽限制,数据传输效率低,信息损耗大。解决这一问题正是“三体计算星座”的出发点。有别于传统的通信卫星、导航卫星、遥感卫星等人造卫星,之江实验室牵头设计的计算卫星可以通过卫星间的互联互通,形成一个全新的算力基础设施——计算星座。

之江实验室计算星座科研任务总体部技术总师、天基计算系统研究中心副主任李超介绍,太空计算星座的最高单星算力达744TOPS(每秒744万亿次智能计算),整体具备5POPS(每秒5千万亿次智能计算)在轨计算能力和30TB存储容量。

作为计算卫星的核心载荷,之江实验室研究突破的星载智能计算机把卫星算力从T级提升到P级,实现10至100倍的提升。天基分布式操作系统就像“星座资源管家”,能对星座的算力、存储、网络等资源进行统一管理,实现在轨计算任务编排调度及应用状态监测。首发卫星搭载的80亿参数天基模型是业内首个多任务模型,为星座增加了智慧大脑,能够调度卫星协同处理多源遥感数据,在轨自主完成对地观测任务。

计算星座由此更“智慧”,它能在太空中自己“看”、自己“想”、自己“做决定”。“未来当森林火灾、山体滑坡等自然灾害发生时,在天上的算力和模型可以将数据的传输速度从小时级进化到分钟级甚至秒级,人们远在数千里外也能快速了解具体情况。”李超说。

尽管团队研发的星载智能计算机曾多次飞向太空,但为计算星座全套研制太空计算软硬件和天基模型还是头一回。百余个硬件、两百余个软件、近百万行代码,也意味着无数挑战和困难。

比如,卫星的运行速度是7公里每秒,激光束要在1500公里外精准锁定另一颗卫星仅十几毫米的通信终端;或者太空中的恶劣环境会导致硬件系统的不稳定;再比如,不能因为任何一点错误导致整个庞大的系统出现问题……

天基计算系统研究中心高级专员张辉打了个比方:“太空不会给试错机会,就像12个足球运动员,我们要保证它们能在高速运行时顺利‘传球’的同时做到‘不掉球’。”

在之江实验室7号楼一楼,“忠诚、无我、超越”几个大字格外醒目,这里曾经见证计算星座团队200多号科研人员为期9个多月的技术“攻坚行动”。

“特别是过年前那段时间,大家都在日夜不停‘三班倒’。”张辉说,为了赶上“发射窗口”,团队要24小时轮流对卫星进行联调测试,“人歇卫星不歇”就是每天的日常……

他们畅想,未来这座太空计算星座将达到1000颗星的规模,在太空中形成强大的计算基础设施支撑。

事实上,该项目酝酿已久。按照浙江省委、省政府“锚定一流,对标最好”的要求,2023年7月,之江实验室启动“二次创业”改革,明确“干好智能计算一件事”,对实验室进行了体系性优化重塑。在此基础上,实验室组建算力集群、计算星座、数据枢纽、科学模型等科研任务总体部,形成了学科交叉、集智攻关和有组织科研的有效探索。该项目便是来自计算星座总体部。

勇闯无人区、掌握硬科技的之江实验室,正是当下的浙江加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力的生动体现。

党的十八大以来,经过10多年的超常规、大力度投入,浙江全社会R&D经费投入年均增长保持在百分之十以上。由科技部指导编写的《中国区域创新能力评价报告2024》显示,浙江区域创新能力已连续3年居全国第四位。

中国科学院院士、国科大杭州高等研究院院长王建宇认为,这个计算星座的最大意义就是把强大的计算能力搬到天上,在太空建成一个算力基础设施,为以后大型卫星网络提供计算能力。

版权申明

凡注有"浙江在线·舆情频道消息"的稿件,均为浙江在线·舆情频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线·舆情频道消息",并保留"浙江在线·舆情频道消息"的电头。联系电话:8571-85311340